直角に線を引いたり、長さを測ったり、勾配を出したりと便利な工具『さしがね』をご存じでしょうか?

DIY初心者だと、「さしがね」は知らないかもしれません。

「さしがね」を正しく使えば、効率よく作業でき製作物の精度が向上します。

私が普段から使用している「さしがね」の写真を使って詳しく紹介します。

「さしがね」の使い方で悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

それでは解説します。

「さしがね」とは

まず、「さしがね」は金属製でL字型をしてます。

長手と短手の表面・裏面に目盛りが付いてます。(特徴は内側にも目盛りがある)

他の呼び方としては、曲尺(かねじゃく)などとも呼ばれます。

「さしがね」の使い方

直角に線を引く

長手・短手どちらかを材料に引っ掛け、ペンで線を引きます。

しっかり押さえないとズレやすいです!

直角を確かめる

写真のように、直角を測りたい材料をさしがねのコーナー部分に当てます。

すきまがなければ直角です。

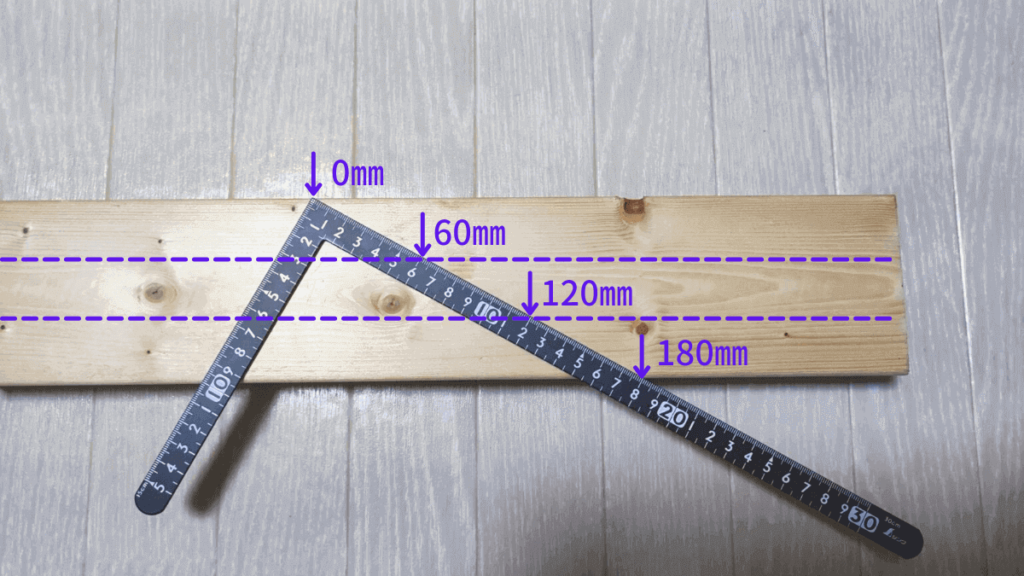

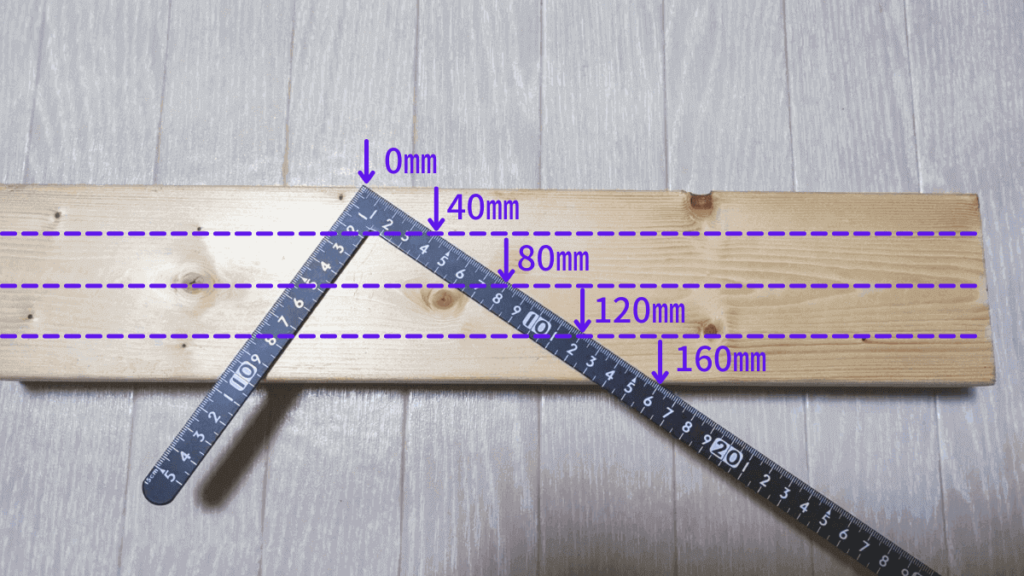

等分割する

「さしがね」を使えば、木材のサイズを測らずに均等に分割できます。使い方は、「さしがね」の長手で材料の一辺に0を、もう一辺に等分したい数で割り切れる数字を合わせます。

例えば、3等分したい場合は3で割り切れる数字(60,120,180)の位置に印を付けます。

同じように2か所以上で印を付け線を引けば等分割できます。

写真は4等分の場合です。

先程と同じように4で割り切れる数字(40,80,120,160)の位置に印を付けます。

慣れれば計算するより早いです。

角度を測る

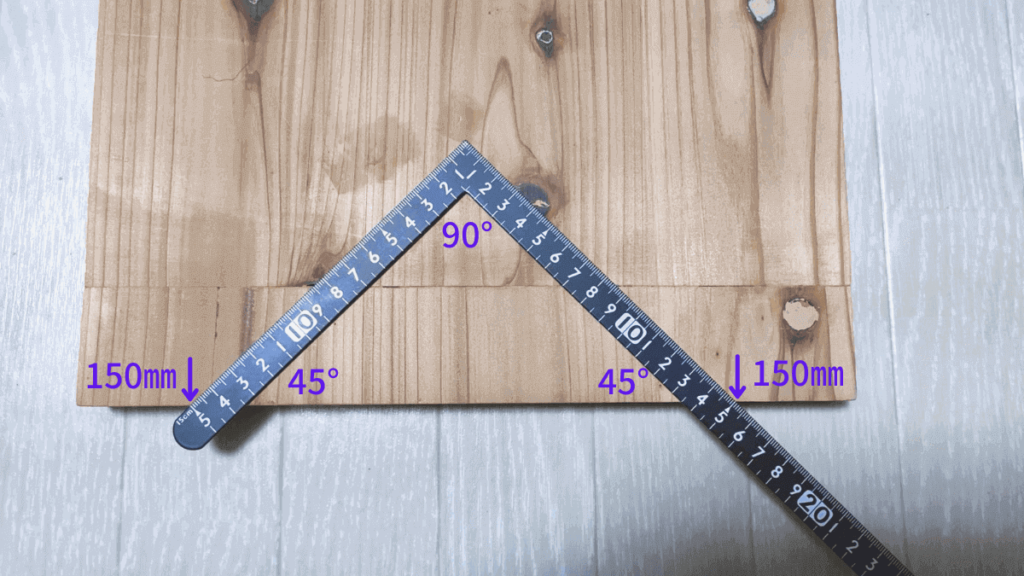

45°の場合

長手・短手を同じ長さに合わせると二等辺三角形になるので45°ができます。

写真は、両辺150㎜にさしがねを合わせます。

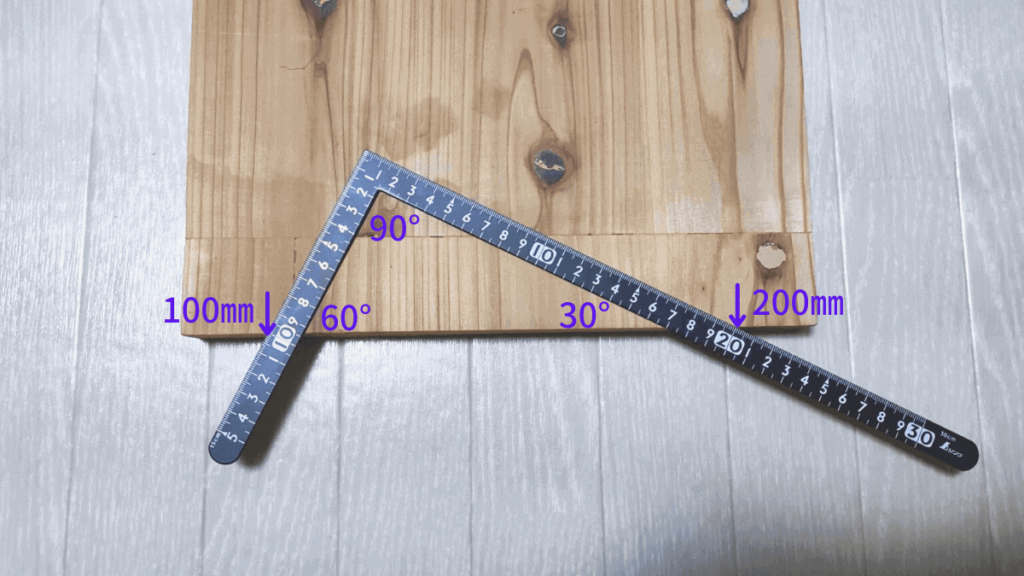

30°・60°の場合

長手・短手を2:1の比に合わせると直角三角形になるので30°・60°ができます。

写真は、100㎜と200㎜にさしがねを合わせます。

角目・丸目の使い方

DIYで使うことはほとんどないと思いますが、「さしがね」の裏面に角目・丸目と呼ばれる目盛りのあるタイプがあります。

念のため、言葉の意味だけ紹介します。

角目とは?

角目で丸材の直径を測れば、丸材からとれる最大の角材寸法(正方形)が分かります。

角目の数字を通常の目盛りに変換して使ってください。

丸目とは?

丸目で丸材の直径を測れば、丸材の円周が分かります。

なぜ丸目と呼ばれているのかは、通常の目盛りに3.14倍した目盛りだからです。

角目・丸目で寸法測ると間違えますので注意してください。

角目・丸目ってなんだろう?と思ったら丸材に使うものと覚えるといいかと思います。

「さしがね」の紹介

今回の投稿が、みなさんのDIYで参考になれば幸いです

他の測定商品の紹介